TP1: Patientenperspektive

In Teilprojekt 1 sollen Daten zu Langzeitverläufen und -ergebnissen von hausärztlich versorgten Patientinnen und Patienten mit Post-COVID erhoben werden. Das Ziel ist die Beschreibung der langfristigen Krankheitsverläufe von Post-COVID-Erkrankten und der dadurch erlebten Belastung. Hierfür findet eine Beobachtungsstudie statt. Über einen Zeitraum von 1-1,5 Jahren sollen über 300 hausärztlich versorgte Patientinnen und Patienten mit Post-COVID beobachtet werden. Dazu finden zwei Untersuchungen statt. Zum einen werden mithilfe von Fragebögen die Schwere und Art der Symptome, die gesundheitsbezogene Lebensqualität, psychische Belastung, individuelle Belastbarkeit und Arbeitsfähigkeit sowie eine subjektive Einschätzung des Krankheitsverlaufs abgefragt. Des Weiteren werden die bisherige Diagnostik, erfolgte Therapien sowie Medikamenteneinnahme dokumentiert. Zusätzlich finden vor Ort einige Untersuchungen und Messungen statt, darunter die Untersuchung von Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, eine Blutabnahme, Untersuchungen zu Konzentration und Aufmerksamkeit sowie zur körperlichen Leistungsfähigkeit.

Kontaktaufnahme bei Interesse: ltpc@ukw.de

FAQs

Als Post-COVID-19-Syndrom bezeichnet man unterschiedliche Beschwerden, die nach einer akuten SARS-CoV-2-Infektion andauern oder neu auftreten können und die auf die Infektion zurückgeführt werden. Zu den häufigsten Beschwerden gehören Müdigkeit, Unwohlsein nach Anstrengung, Kurzatmigkeit, Husten, Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten, depressive Verstimmung und Ängstlichkeit. Forschungsergebnisse zu Post-COVID sind bislang wenig vorhanden. Dabei ist die Erkrankung für betroffene Menschen eine deutliche Belastung im Alltag und schränkt das Leben ein. Insbesondere zu Langzeitverläufen von Post-COVID-Erkrankten in Deutschland gibt es nur sehr wenige wissenschaftliche Untersuchungen, die sich vor allem auf Daten aus hochspezialisierten Einrichtungen beziehen. In der Realität wird jedoch die überwiegende Mehrheit der Post-COVID-Patienten und -Patientinnen ambulant über ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin versorgt. Genau zu dieser Gruppe an Post-COVID-Erkrankten liegen bislang keine detaillierten Daten vor. Diese sind jedoch wichtig, um Art, Ausmaß und Häufigkeit der Beeinträchtigungen der Betroffenen besser zu verstehen.

Aus diesem Grund verfolgt diese Studie das Ziel, Langzeitverläufe der Beschwerden von Post-COVID-Erkrankten, die hausärztlich versorgt und behandelt werden, zu erfassen und zu beschreiben. Sofern unterschiedliche Verläufe beobachtet werden können, sollen diese verschiedenen Gruppen miteinander verglichen werden, um Faktoren zu identifizieren, aus denen sich möglicherweise Prognosen für Verläufe ableiten lassen.

Wie in jeder Studie gibt es auch hier Voraussetzungen, um an dieser Studie teilnehmen zu können. Ob Sie als Studienteilnehmerin/-teilnehmer infrage kommen, werden wir in einem persönlichen Telefonat besprechen. Eine wesentliche Bedingung für eine Studienteilnahme ist die Diagnose Post-COVID von Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin (Post-COVID-Syndrom/Erkrankung) mit entsprechenden Post-COVID-Beschwerden, die sich während oder nach Ihrer SARS-CoV 2-Infektion entwickelt haben und bis heute anhalten (z.B. Fatigue, Kurzatmigkeit, kognitive Probleme, Ängstlichkeit, Depression).

Falls für Ihre Beschwerden andere Ursachen nahe liegen oder Sie schwere Begleiterkrankungen bzw. unzureichende Sprachkenntnisse haben, müssen wir genau abklären, ob wir Sie in die Studie aufnehmen können. Kontaktieren Sie uns gerne auch, wenn Sie unsicher sind.

Sie werden in einem Abstand von etwa 13 Monaten zweimal untersucht. Jede Untersuchung besteht aus einem Fragebogen, welchen wir Ihnen vorab nach Hause zusenden. Außerdem erfolgt jeweils eine Untersuchung vor Ort im Studienzentrum. Diese dauert rund 2,5 Stunden. Im Fragebogen erfassen wir Informationen zu Ihrer Person, Ihrer Belastbarkeit, Ihrem Beschwerdebild sowie Ihrer psychischen Belastung infolge der Post-COVID-Erkrankung. Im Studienzentrum werden wir den Puls, Blutdruck und die Sauerstoffsättigung messen. Zudem wird Ihnen Blut abgenommen und im Labor untersucht. Es werden Informationen zum Krankheitsverlauf und zu Behandlungen erfragt. Außerdem absolvieren Sie Tests zu Konzentration und Aufmerksamkeit sowie zur körperlichen Leistungsfähigkeit.

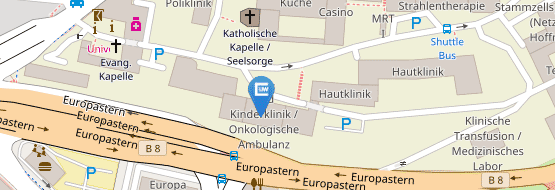

Die Studie wird in drei Zentren in Würzburg, Kiel und Tübingen durchgeführt. Verantwortlich für Ihre Betreuung ist das Zentrum, welches am nächsten an Ihrem Wohnort liegt. Dort finden die Untersuchungen und Gespräche statt. Geleitet wird die Studie vom Institut für Allgemeinmedizin der Uniklinik Kiel in Kooperation mit den Instituten für Allgemeinmedizin der Unikliniken Würzburg und Tübingen.

Die Studie wurde von den zuständigen Ethikkommissionen beurteilt und von der zuständigen Behörde genehmigt. Die Finanzierung erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit.

Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie, d. h. es erfolgt keine medikamentöse oder andersartige Behandlung. Es ist erwartbar, dass die körperliche und gedankliche Belastung während der Untersuchung als erschöpfend erlebt wird und es in einigen Fällen zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Beschwerden am Folgetag kommen kann. Dieses Problem wird im Einzelnen in enger Rücksprache zwischen Studienteilnehmerin/-teilnehmer und Untersucherin/Untersucher berücksichtigt, indem bspw. die Untersuchungstermine ohne Zeitdruck geplant werden und Pausen flexibel eingebaut werden können.

Um die Belastung während der Untersuchung möglichst gering zu halten, wurden die einzelnen Bestandteile sorgfältig zusammengestellt. Zudem wird der Fragebogen schon vorab zugeschickt, sodass Sie diesen in Ihrem eigenen Tempo in Ruhe bearbeiten können. An beiden Untersuchungsterminen wird Ihnen Blut abgenommen. Dies ist ein risikoarmer Routineeingriff, den Sie bestimmt aus Ihrer Hausarztpraxis kennen. Wie bei jeder Blutentnahme können Komplikationen wie z.B. ein Bluterguss, lokale Schmerzen, Kreislaufreaktion oder seltener eine Infektion auftreten.

In unserer Untersuchung möchten wir verschiedene Facetten Ihres aktuellen gesundheitlichen Zustands sowie Ihrer erlebten Belastung erfassen. Dazu gehört unter anderem auch die psychische Belastung, die möglicherweise als eine Folge der körperlichen Beschwerden entstehen kann. Es ist uns ein wichtiges Anliegen zu betonen, dass wir im Rahmen dieser Studie zu keinem Zeitpunkt psychische Diagnosen vergeben möchten und werden. Es geht uns darum, das Erkrankungsbild und die damit einhergehende Belastung ernst zu nehmen, zu erfassen und zu beschreiben.

Durch die Studienteilnahme erhalten Sie die Möglichkeit aktiv an der Forschung zu Post COVID mitzuwirken. Es ist uns ein wichtiges Anliegen Ihnen im Kontakt zu verdeutlichen, dass wir Sie und Ihre Leidensgeschichte ernstnehmen. Die Studienteilnahme verschafft Ihnen die Möglichkeit, gehört zu werden. Da die Studie eine reine Beobachtungsstudie ist und keine Behandlung durchgeführt wird, haben Sie in dieser Hinsicht keinen direkten persönlichen Nutzen. Trotzdem kann mit dieser Studie eine Verbesserung der Versorgungssituation sowie eine Grundlage für

weitere Forschungsprojekte, z.B. zu Therapiemöglichkeiten, geschaffen werden.

Durch Ihre Teilnahme an dieser Studie entstehen für Sie keine Kosten. Für Ihren Aufwand erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung von 60€ je Untersuchung. Zudem werden Ihnen die Fahrtkosten zum Studienzentrum erstattet.

Wir sind sehr daran interessiert, Personen für unsere Studie zu gewinnen, die bereits bei unserer Vorgängerstudie PreVitaCOV teilgenommen haben. Für Sie verlängert sich der Zeitraum, über den wir Ihren Erkrankungsverlauf beobachten. Außerdem kommen einige neue Untersuchungen hinzu, während andere wegfallen. In der Entwicklung unseres Fragebogens und unserer Untersuchung haben wir uns darum bemüht, an möglichst vielen Stellen zu kürzen und auf Angaben aus früheren Untersuchungsterminen zurückzugreifen. Voraussetzung dafür ist Ihre Einwilligung in die Verknüpfung der Daten von PreVitaCOV und LTPC.

Sie können sich jederzeit dazu entscheiden, die Teilnahme an der Studie abzubrechen. Dies gilt auch, wenn Sie bereits eingewilligt haben und/oder die Teilnahme begonnen haben. Hieraus entsteht Ihnen kein Nachteil.